Storia: le prime esplorazioni

Le prime notizie storiche

Su questa grotta, come nelle consorelle della zona, è fiorita la leggenda delle Anguane, che, sotto l'aspetto di vaghe donzelle uscivano di notte dai meandri sotterranei del monte, attraendo con arti maliarde i giovani dei paesi vicini che incuriositi si avvicinavano all'ingresso.

Il

primo che lasciò qualcosa di scritto su questa grotta è il Macca, che nel Tomo

VI della « Istoria del Territorio Vicentino » narra che ... "trovasi una

caverna chiamata volgarmente Buso della Rana, la quale va molto indentro ed

è situata sul Monte Grande " ... " Cinque molini sono girati

dall'acqua della suddetta fontana, che comincia sotto il Monte Faeo, ed esce

dalla caverna detta Buso della Rana ".

La storia delle esplorazioni al Buso

della Rana comincia nel 1887, anno in cui, per l'eccezionale siccità,

si abbassò

il livello del laghetto del sifone. Ne approfittò un gruppo di ardimentosi

di Schio e di Malo, fra i quali Cesare Belzini, don Giacomo Bologna, Valentino

Castellani, che oltrepassato il sifone e il lago di Caronte, giunse molto avanti

nella grotta. L'esplorazione ebbe larga rinomanza nella zona, dove fu ricordata

a lungo senza tuttavia lasciare nessuno scritto.

Successivamente, siamo nei primi del Novecento, la grotta fu visitata a fini

di studi faunistici da alcuni scienziati come Chappuis, Jeannel, Fabiani, Alzona

che

ne lasciarono

relazione

nei loro

scritti.

Il superamento del sifone

Tuttavia non era possibile penetrare oltre il sifone che a 200 metri dall'ingresso bloccava il percorso, fino a che

Nel 1933 il Gruppo Grotte del CAI di Arzignano, dopo una serie di visite alla grotta, aproffitò di una serie di lavori per ricerche idriche nel primo tratto della caverna, ordinate dal Podestà di Monte di Malo cav. Antonio Marchioro, che abbassarono notevolmente la falda liquida del sistema idrico sotterraneo, riuscendo anche ad abbassare in parte il laghetto del sifone.

Fu

aperto così quel varco per il quale gli ardimentosi esploratori poterono

avventurarsi verso l'ignoto, risalendo in più riprese il corso d’acqua

tra un susseguirsi di vani e gallerie stupendamente decorati da stalattiti

e stalagmiti specchianti

in vaghi bacini d'acqua, e raggiungendo attraverso cunicoli e strettoie l'ampio

cavernone terminale (vedi la testimonianza

diretta di Allegranzi e l'articolo della Vedetta Fascista sugli Arzignanesi

1933).

Fu durante questo susseguirsi di tentativi di avanzata, che anche il geom. G.

Trevisiol, di Vicenza, cominciò ad interessarsi della grotta. Il Gruppo

Grotte dell'U.V.E. da lui fondato, iniziò le esplorazioni in appassionante

gara di superamento con il Gruppo di Arzignano: vivaci articoli pubblicati nella

stampa cittadina dai direttori dei due Gruppi, davano le ultime notizie delle

scoperte, con commenti bonariamente ironici (vedi la pagina dei Vicentini

1933).

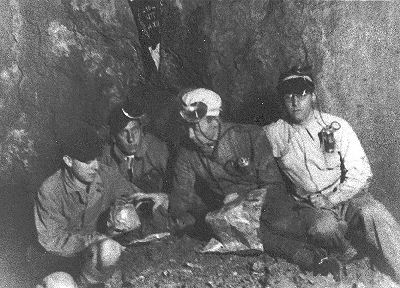

|

Come si presentava il Corridoio delle Stalattiti (nel Ramo Principale) nelle prime esplorazioni del CAI di VI |

Il

Gruppo di Vicenza raggiungeva pochi giorni dopo l'Androne Terminale. La vittoria

chiuse definitivamente l'antagonismo fra i due gruppi che successivamente continuarono

uniti l'esplorazione della grotta, fino a che il Gruppo di Arzignano cessò

ogni attività in seguito alla partenza del rag. Fracasso, che consegnò

il materiale raccolto e le relazioni dell'attività svolta fino ad allora

al Trevisiol, perché potesse continuare l'attività di ricerca.

Nello stesso periodo il Trevisiol trovò appoggio nella sezione del C.A.I.

di Vicenza, fondando il Gruppo Grotte presso questo sodalizio e continuando

gli studi già intrapresi.

Un primo rilievo a vista dei rami esplorati nel Buso della Rana era stato steso

da C. Molon, di Arzignano.

Un preciso rilevamento venne intrapreso successivamente sotto la guida di G.

Trevisiol, con la collaborazione del geom. F. Gusy, e di E. Limena, M. Malfatti,

N. Busolini, G. Fornasiero, P. Del Pozzo, A. Fadalto, A. Allegranzi. Dopo numerose

spedizioni, lunghe e faticose, il geom. G. Trevisiol potè stendere il

rilievo della Grotta, che nelle più recenti ricerche si è rivelato

di grande precisione.

Foto scattata da Aldo Allegranzi il 16 settenbre 1934 4 speleologi nell'androne terminale che mangiano il panettone: le "fregole" lasciate (chi se ne frega dell'ecologia?) attireranno le Lessiniella Trevisioli determinate 10 anni dopo dal biologo Pavan. ragazzo ignoto Gastone Trevisiol Presidente Miro Malfatti Segretario Fernando Gusy Cassiere |

Il retro della foto con la descrizione scritta da Trevisiol |

Quindici spedizioni

vennero pure dedicate a lavori per agevolare il percorso nei tratti iniziali,

mediante l'abbassamento del livello idrico dei bacini,

e la costruzione di massicciate e ponticelli; lavori ai quali si dedicò con

entusiasmo soprattutto G. Fornasiero.

Contemporaneamente il Trevisiol iniziò ricerche di carattere scientifico

nella grotta, arrivando così alla stesura di un primo lavoro a carattere

generale sul Buso della Rana, che venne pubblicato nel Bollettino sezionale

del C.A.I. di Vicenza del 1941.

Le vicende belliche troncarono successivamente ogni attività; di

esse rimase vittima il Trevisiol, deceduto il 20 novembre 1944, in seguito

a ferite

riportate in un bombardamento aereo.

Alla fine del conflitto si tentò la ricostituzione del Gruppo, ma senza

riuscire a svolgere un'attività continuativa. In quel tempo Gastone Trevisiol

venne ricordato con una lapide posta dagli amici del C.A.I. e del Genio Civile

di Vicenza, all'ingresso del Buso della Rana. La lapide è stata

in seguito distrutta da ignoti vandali.

Ecco lo sviluppo del Buso della Rana in una corografia del 1940