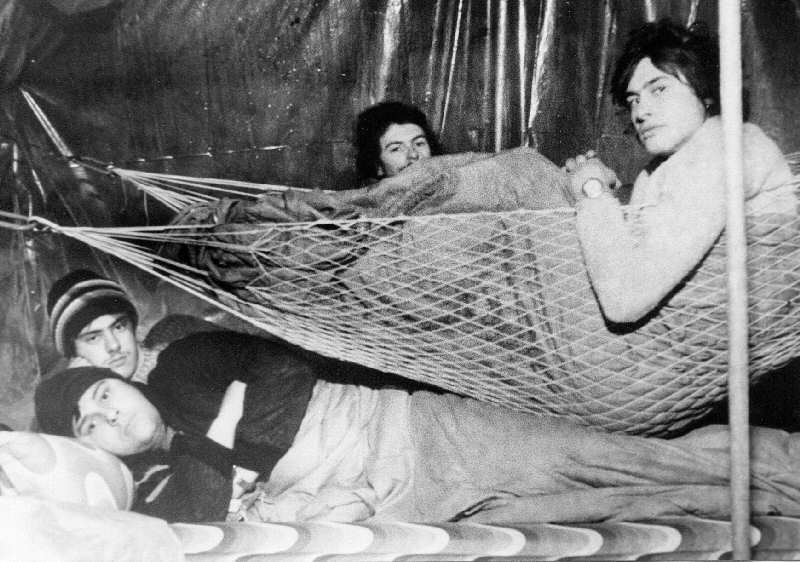

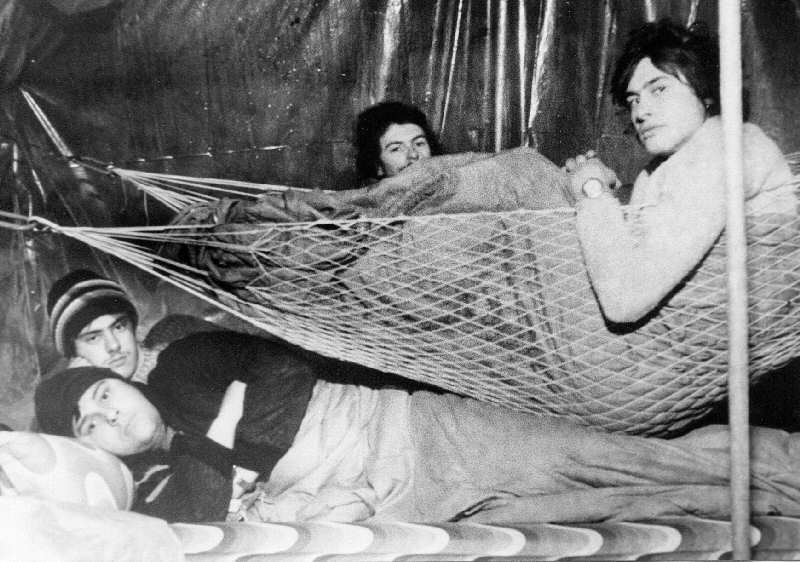

Bivacco di Sala Snoopy il 21dicenbre 1973. Ffoto di Enrico Gleria.

Da destra: Franco Farronato, Paolo Boscato, Dario Zampieri e Pierangelo Spiller.

ESPLORAZIONI

AL BUSO DELLA RANA dal '69 al '75

di DARIO ZAMPIERI

(Gruppo Grotte « G. Trevisiol » CAI Vicenza)

tratto dalla rivista Stalattite, anno X, 35-38, 1975

Dopo l'interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale, per

iniziativa del gruppo grotte del Museo Civico di Storia Naturale di Verona,

ripresero gli

studi e le esplorazioni al Buso della Rana. Il ridestato interesse per la grotta

permise la ricostituzione nel 1954 del gruppo grotte del C.A.I. di Vicenza.

Il lavoro coordinato del gruppo vicentino e di quello veronese, col contributo

degli speleologi del C.A.I. di Schio, portò alla pubblicazione, nel

1960, di una monografia sul Buso della Rana, che oltre ad essere la più lunga

grotta del vicentino era nel frattempo diventata una tra le prime cavità d'Italia

per sviluppo.

Benché allora fosse certezza comune la possibilità di nuove scoperte,

fino al 1968 non accadde nulla. In quell'anno una spedizione del gruppo « G.

Trevisiol » superò nuovamente il sifone terminale del ramo omonimo.

Dopo un'ottantina di nuovi metri l'esplorazione si concluse alla base di una

cascata di 5 m. Le ricerche ebbero un impulso che doveva dare frutti ben al

di là di ogni aspettativa, quando il 5 gennaio 1969 una squadra animata

da A. Broglio tentò di avanzare nell'unico punto che a tavolino dava

la certezza di continuazione, cioè il Ramo Attivo di Destra. Dopo la

Sala della Scritta la galleria terminava contro una frana dai blocchi di notevoli

dimensioni, tra i quali esce in tempo di magra un filo d'acqua. A. Galla, infilatosi

tra i massi, trovò un passaggio verso l'alto che immette in un vasto

ambiente, più tardi chiamato Sala Pasa. Seguendo il corso d'acqua lungo

un condotto a laminatoio molto basso, il gruppo arrivò ad un bivio al

quale confluivano due rami entrambi attivi. Questa fortunata spedizione si

fermò qui, ma due settimane più tardi il gruppo giunse al gran

completo. Una squadra di tre uomini infilò il ramo di sinistra, mentre

il grosso del gruppo proseguì lungo il ramo con maggior apporto di acqua.

Entrambi ebbero fortuna: il primo gruppo individuò ben tre rami distinti

(Rami di Sinistra) con sviluppo pressoché parallelo, di cui esplorarono

completamente quello centrale (Ramo delle Colate), che è il più breve

e il più facilmente percorribile, in quanto è tutto impostato

lungo una linea di faglia; il secondo gruppo, dopo aver superato il «Laminatoio»,

tratto particolarmente basso (50 cm.) col fondo sempre allagato, proseguì per

un notevole tratto lungo il ramo attivo senza incontrare particolari difficoltà,

fino a una saletta in cui lasciò una targhetta metallica con incisa

la data. Si trattava effettivamente di un momento «storico» nella

cronaca delle esplorazioni della grotta, che come vedremo era entrata in una

nuova ed esaltante fase. Con la successiva spedizione del gruppo, effettuata

dopo soli 10 giorni, incominciò la descrizione e il rilievo topografico

dei nuovi rami scoperti, mentre due speleologi avanzarono ancora nel Ramo delle

Cascate, che è il primo dei tre rami di sinistra. Due settimane dopo,

fu raggiunto con delusione un sifone che poneva termine anche a questo ramo.

In marzo, mentre il gruppo del rilievo arrivava a Sala Ghellini, nel ramo principale

di destra, P. Pretto e P. Spiller scoprirono prima di questa un passaggio che

porta a un sistema di rami fossili superiore (Ramo dei Camini). Altre due spedizioni

furono dedicate alla descrizione dei nuovi rami. Il necessario lavoro di documentazione

delle scoperte fatte ne rallentò il ritmo, ma queste erano ben lungi

dall'essere esaurite. In agosto proseguì l'esplorazione

dei nuovi rami fossili, e tutte le successive spedizioni dell'anno operarono

con il rilievo e brevi avanzamenti in questa zona.

Col 1970 ripresero le esplorazioni all'ultimo dei tre rami di sinistra che

non era stato percorso fino ad esaurimento. A. Galla ed E. Gleria forzarono

con la mazzetta la strettoia che li aveva fermati ancora un anno prima, e avanzarono

rilevando fino ad una cascata di alcuni metri. Alla successiva spedizione fu

risalito un diedro accanto alla cascata. Per esplorare completamente il ramo

fu tuttavia necessaria un'altra spedizione. In sostanza fu questo il solo risultato

di quell'anno, nel quale si registrarono solo quattro spedizioni al Buso della

Rana. Lo scarso lavoro del 1970 riflette in parte la crisi interna del gruppo,

che vide il progressivo disimpegno della generazione che aveva fin qui condotto

ricerche di buon livello, testimoniate da numerose pubblicazioni. Del resto

il formidabile avanzamento nella cavità imponeva un nuovo stile di esplorazione,

ma soprattutto richiedeva uomini giovani in grado di superare passaggi sempre

più stretti, pareti di roccia, corridoi in pressione. Da questo momento

per due anni le squadre furono composte quasi sempre da E. Gleria, P. e G.

Boscato, A. Girardi, P. Spiller, con comparse occasionali di amici. Frattanto,

esaurita la possibilità di facili scoperte, rimaneva da fare un'importante

lavoro di rilevamento topografico. Ora si avanzava in genere rilevando, per

non dover successivamente perder tempo sugli stessi luoghi, ma soprattutto

per riuscire a districarsi nel caos di nuove biforcazioni, di rami sovrapposti,

di anelli, di possibili scorciatoie.

Nel giugno del 1971 la scoperta di un nuovo passaggio permise l'avanzamento

lungo un sistema fossile sulla destra della Sala Ghellini. E in ottobre, all'uscita

da un labirinto, P. Spiller e P. Boscato sbucarono in un grande ambiente con

acqua corrente, battezzato sulla carta Sala Snoopy, per la forma caratteristica

della pianta (Le Piccole Dolomiti 1974). L'incontro di un corso d'acqua costituisce

sempre un avvenimento importante, perché è lungo questi che è possibile

penetrare notevolmente nella massa calcarea. Nella spedizione successiva iniziò l'esplorazione

del ramo attivo, più tardi chiamato Ramo Nero, confluente nella nuova

sala. Una dura strettoia, superata da un solo uomo, rallentò temporaneamente

l'avanzamento in questa direzione e la volta successiva furono esplorati contemporaneamente

due rami a valle di Sala Snoopy, uno attivo e l'altro fossile.

Nel 1972 altre due spedizioni furono dedicate al rilievo e alla prosecuzione

lungo questi rami che si esaurirono abbastanza presto con sifone o contro una

frana. In luglio fu scoperta un'importante prosecuzione nella zona fossile

tra il Ramo Attivo di Destra e il Ramo Nero. Fu esplorata nella spedizione

seguente e fu battezzata Ramo della Faglia, per la comparsa, del resto frequente

in questa grotta, di una lunghissima e spettacolare parete costituita da uno

specchio di faglia.

Nel 1973 riprese l'esplorazione del Ramo Nero, arrestata contro una frana.

Notevoli difficoltà di roccia impedirono nel corso di due spedizioni

l'avanzamento in cunicoli fossili che si aprono in alto, ma in compenso fu

intravista una prosecuzione fra i blocchi della frana, che fu però superata

due mesi più tardi. Alla fine di aprile E. Gleria e P. Boscato arrivarono

da soli a Sala Snoopy trascinando faticosamente grossi sacchi che per la prima

volta contenevano il necessario per bivaccare. Il giorno seguente, relativamente

riposati, si inoltrarono nel Ramo Nero. Dopo 250 m. di rilievo del tratto già conosciuto,

avanzarono per altri 120 m., forzando una pericolosa strettoia, sulla cui uscita

crollò un pesante masso un istante successivo al passaggio di P. Boscato.

L'aumento notevole del livello dell'acqua li costrinse a una precipitosa fuga

verso l'uscita della grotta. Alla fine di maggio, mentre un gruppo avanzava

rilevando con bussola e cordella metrica, M. Da Meda e P. Spiller in avanscoperta,

dopo aver percorso 150 metri inesplorati, arrivarono alla Sala dei Tufi, così chiamata

per via degli affioramenti di roccia vulcanica. Qui le pareti si vanno restringendo

verso l'alto e una cascata precipita da 5 m. di altezza, lasciando prevedere

una continuazione. A questo punto le esplorazioni si facevano sempre più lunghe

e faticose a causa della marcia di avvicinamento che si andava prolungando

di volta in volta. Fu deciso di costruire un bivacco fisso in un punto della

grotta che fosse abbastanza avanzato, ma non tanto da rimanere isolato dall'esterno

nel caso di piene dovute a piogge impreviste durante i giorni di permanenza

nella cavità. La scelta cadde ovviamente sulla Sala Snoopy, ambiente

molto grande, con acqua corrente, situato proprio all'imbocco del pericoloso

Ramo Nero. In realtà, con precipitazioni prolungate alcuni passaggi

a valle vengono completamente sommersi, impedendo il ritorno all'esterno, ma

questa situazione non dura più di qualche ora, e il bivacco, dotato

di riserve di viveri e di carburo per l'illuminazione, avrebbe permesso di

attendere senza drammi. Così nel giugno iniziarono i lavori di allestimento

del bivacco (Le Piccole Dolomiti 1973 n. 3). In agosto M. Da Meda riuscì a

superare la paretina strapiombante della Sala dei Tufi, che fu attrezzata con

scaletta fissa. Dopo una trentina di metri il gruppo sbucò in un ambiente

con le stesse caratteristiche del vano precedente, che fu per l'appunto chiamato

Sala II dei Tufi. Per superare la nuova parete aggettante fu portato all'interno

un palo da scalata smontabile in tre pezzi, su cui fissare la scaletta. Ma

una ennesima frana bloccava dopo pochi metri il ramo attivo. Nella settimana

prima di Natale fu preparata una spedizione in grande stile per oltrepassare

questo nuovo impegnativo ostacolo. E. Gleria e F. Farronato, dopo aver trasportato

fino al bivacco il necessario per la permanenza di alcuni giorni, si inoltrarono

fino all'estremo limite della grotta, ma non riuscirono a trovare alcun punto

debole tra i massi. Avevano però raggiunto la certezza che al di là il

cunicolo si allargava con una nuova sala. Il giorno seguente furono raggiunti

da P. Boscato, P. Spiller, D. Zampieri, mentre ancora indugiavano al caldo

dei sacchi di piumino.

Bivacco di Sala Snoopy il 21dicenbre 1973. Ffoto di Enrico Gleria. Da destra: Franco Farronato, Paolo Boscato, Dario Zampieri e Pierangelo Spiller. |

Alla seconda notte un fragore di acqua e sassi smossi

interruppe improvvisamente il sonno dei cinque. Era chiaro che fuori pioveva

incessantemente già da alcune ore e che l'intero sistema idrico della

grotta era in fase di piena. Grazie all'esistenza del bivacco fu così possibile

osservare per la prima volta il terrificante aspetto di una piena e seguirne

l'evoluzione nel corso di parecchie ore, ma intanto era saltato lo scopo

della spedizione. Ritornando verso l'uscita uno dovette traversare a nuoto

il laghetto

di Caronte per recuperare il canotto sbattuto dall'altra parte dall'ondata

di piena. Alla fine dell'avventura i due speleologi entrati per primi avevano

trascorso 130 ore senza vedere la luce del sole.

Il 1974 vide andare a vuoto per una serie di inconvenienti un'altro tentativo

alla fine del Ramo Nero. Maggio fu il mese del primo

grave incidente al Buso

della Rana. Ne fu vittima S. Bodin, appartenente a un gruppo di Padova che

imprudentemente andava a curiosare tra i cunicoli da noi tralasciati perché tecnicamente

difficili. Nel trattenere con la corda il volo del primo che saliva per un

camino, fu trascinato nel vuoto per non essersi a sua volta ancorato alla piazzola,

riportando la frattura della base cranica che lo portò ad uno stato

di coma durato parecchi giorni.

Due spedizioni furono poi effettuate in fondo al Ramo Trevisiol per avanzare

di pochi metri oltre la cascata raggiunta dalla spedizione del 1968.

In settembre M. Da Meda e C. Barbato, durante una lunga spedizione di 75 ore,

riuscirono finalmente a superare la frana che poneva termine al Ramo Nero.

Sbucarono in un ampio vano, battezzato Sala Settembre, e intravidero alcune

prosecuzioni.

Nel marzo del 1975 E. Gleria e F. Farronato si recarono sul luogo dell'incidente

accompagnandovi lo stesso S. Bodin, che con prudenza ritornava in grotta per

superare le conseguenze psicologiche del trauma subito.

Dalla piazzola da cui questi era caduto, i primi due salirono ulteriormente

di una trentina di metri, usando i chiodi a espansione posati in una precedente

spedizione. Da qui, a circa 60 m. dal piano di base, il ramo ascendente continuava

verso l'alto con pareti liscie a forma di campana.

Frattanto un'altra grossa spedizione si stava preparando per risolvere gli

interrogativi posti dalla scoperta della Sala Settembre. E in aprile un nutrito

gruppo guidato da M. Da Meda arrivò in fondo al Ramo Nero allestendo

un nuovo bivacco alla prima Sala dei Tufi (Le Piccole Dolomiti 1975). In breve

un solo angusto cunicolo sembrò continuare, ma dopo poco più di

un centinaio di metri una nuova strettoia concrezionata sbarrò il passo.

Ed è qui che sembrano morire le speranze che hanno sostenuto questa

intensa attività negli anni dopo la scoperta del 1969. Da quel momento

ai 4000 m. di grotta conosciuta se ne sono aggiunti altri 7500. Altri gruppi

speleologici hanno però operato in zone meno avanzate della grotta,

in particolare il « C.S. Proteo » di Vicenza, cui si deve la conoscenza

di circa 1500 m. di gallerie. Complessivamente lo sviluppo attuale della grotta

raggiunge i 13000 m., misura che mantiene il Buso della Rana in posizione di

rilievo nella classifica delle cavità italiane.

Certamente esistono numerosissimi cunicoli di minori dimensioni e di minore

importanza ancora da esplorare o da cartografare, ma è un lavoro poco

attraente, perché non sorretto dalla speranza di nuove scoperte importanti.

Una valida indicazione viene infine dalle esplorazioni e dagli studi fatti

nella zona dei Camini e nel ramo ascendente dell'incidente. Pressoché esaurita

la possibilità di penetrazione lungo il livello di scorrimento orizzontale,

molto rimane ancora da fare per penetrare la zona vadosa di percolazione

delle acque assorbite in superficie; ma si tratta di un lavoro da specialisti

in

arrampicata artificiale, che richiede una preparazione specifica.